La criminalità non è solo un fatto individuale o patologico: è anche e soprattutto un fenomeno sociale. Studiare il crimine significa esplorare i confini della norma, i meccanismi del potere, le disuguaglianze, le paure collettive. La sociologia della criminalità ci offre gli strumenti per comprendere come una società definisce cosa è “deviante”, chi è un “criminale” e quali risposte mette in atto per mantenere l’ordine.

Da Cesare Lombroso fino alle teorie contemporanee sul controllo sociale, la criminologia sociologica ha attraversato profonde trasformazioni. Questo articolo ne ripercorre le tappe principali, mostrando come il concetto stesso di criminalità sia mutato nel tempo.

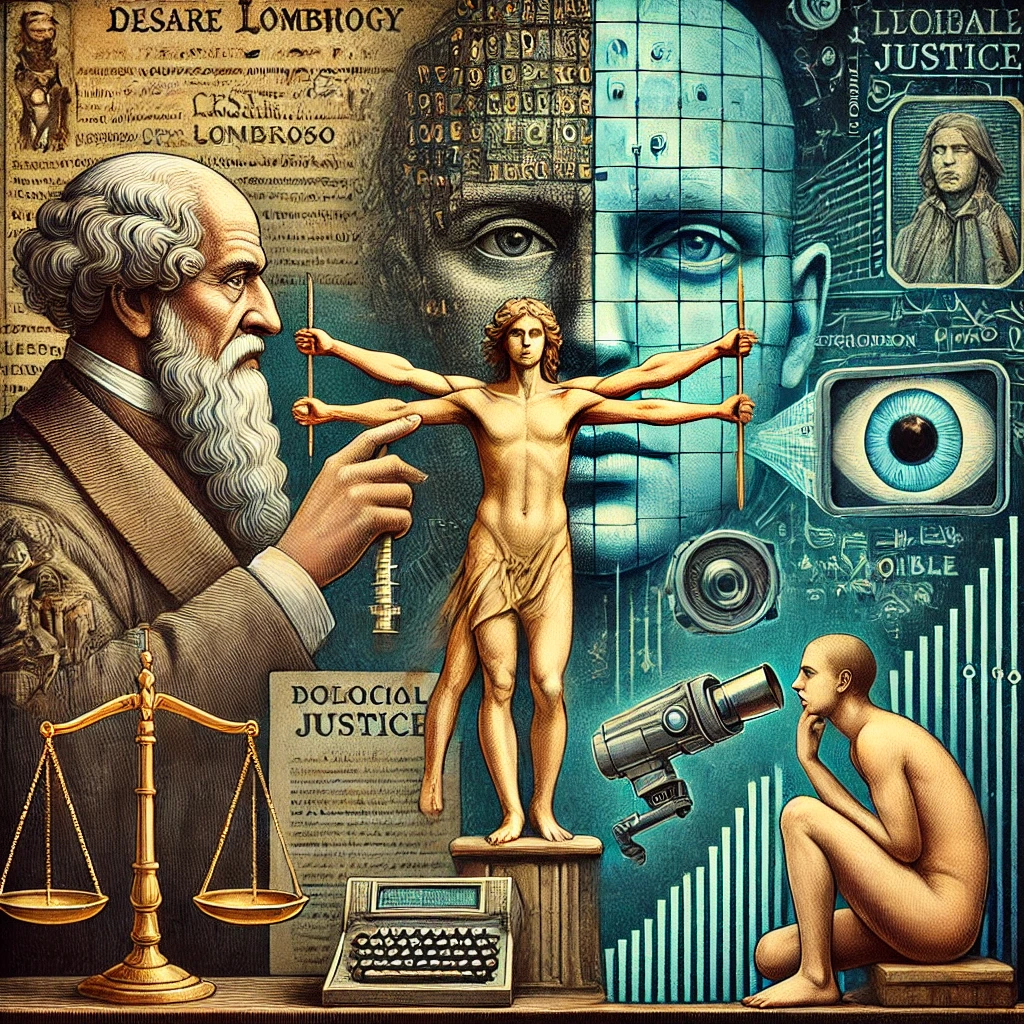

Lombroso e la nascita della criminologia positivista

Il punto di partenza è l’Ottocento, quando Cesare Lombroso, medico e antropologo italiano, elabora una delle prime teorie scientifiche sul crimine. Nel suo libro L’uomo delinquente (1876), Lombroso sostiene che il criminale nasce con anomalie fisiche e biologiche che lo rendono predisposto alla devianza. Il criminale, per Lombroso, è una sorta di “atavismo”, un individuo primitivo rimasto indietro nell’evoluzione.

Questa teoria, oggi superata, è stata duramente criticata per il suo determinismo biologico e per aver alimentato discriminazioni razziali e sociali. Tuttavia, Lombroso ha avuto il merito di porre per primo il crimine sotto una lente “scientifica”, influenzando la nascita della criminologia moderna.

La svolta sociologica: devianza e contesto sociale

Con il XX secolo, l’attenzione si sposta dalla biologia alla società. I sociologi iniziano a chiedersi: perché alcune persone violano le norme e altre no? Perché certi comportamenti sono criminalizzati mentre altri no?

Una delle teorie più influenti è quella della devianza anomica di Émile Durkheim, secondo cui il crimine è un fatto “normale” in ogni società: segnala i limiti della norma e può persino svolgere una funzione di rinnovamento sociale. La devianza nasce quando c’è una disgregazione delle regole e un indebolimento della coesione collettiva.

Negli anni Trenta, la Scuola di Chicago propone un’altra lettura importante: il crimine è il risultato delle condizioni urbane, economiche e culturali. In quartieri marginalizzati, dove regna l’instabilità e mancano opportunità, si sviluppano subculture devianti che offrono alternative di vita e identità.

Teorie critiche e criminalità come costruzione sociale

Negli anni ’60 e ’70, con il diffondersi dei movimenti sociali e delle teorie critiche, la sociologia della criminalità assume una prospettiva più radicale. Howard Becker, con il suo famoso concetto di labelling (etichettamento), afferma che non esistono atti intrinsecamente devianti: un comportamento diventa deviante solo quando viene definito tale da chi ha il potere di farlo.

Secondo questa visione, la criminalità è il risultato di processi di definizione sociale, spesso influenzati da pregiudizi, razzismo, classismo. Le minoranze, i poveri, i giovani delle periferie sono più esposti al controllo, alla stigmatizzazione e alla punizione, anche per comportamenti simili a quelli di gruppi più privilegiati.

Controllo sociale: forme visibili e invisibili

Negli ultimi decenni, la riflessione si è spostata sul tema del controllo sociale: come le società cercano di mantenere l’ordine e limitare la devianza.

Il sociologo Michel Foucault, nel suo celebre Sorvegliare e punire, mostra come il controllo si sia trasformato nel tempo: dalla punizione spettacolare del passato (come le esecuzioni pubbliche) a forme disciplinari e invisibili, come la sorveglianza, la burocrazia, il controllo del tempo e dello spazio.

Oggi viviamo in quella che Foucault chiamerebbe una società panottica, dove il potere non reprime soltanto, ma osserva, registra, prevede e normalizza. I sistemi di videosorveglianza, i big data, l’algoritmica predittiva sono nuove forme di controllo che ridefiniscono il rapporto tra individuo e potere.

Criminalità e disuguaglianze

La sociologia contemporanea sottolinea che la criminalità non può essere separata dal contesto sociale, economico e politico. Le disuguaglianze di reddito, istruzione, opportunità, così come la marginalizzazione di interi gruppi sociali, sono fattori centrali nell’analisi della devianza.

Autori come Loïc Wacquant parlano di una “ghettizzazione penale” in cui le politiche punitive si accaniscono su poveri e minoranze, mentre i reati economici o finanziari dei ceti alti restano spesso impuniti.

La sociologia della criminalità ci insegna che il crimine non è solo una questione di “cattive persone”, ma è il frutto di dinamiche complesse tra norme, potere, controllo e disuguaglianze. Da Lombroso, che cercava il crimine nei tratti del viso, fino a Foucault, che lo trovava nelle pieghe del potere disciplinare, abbiamo imparato che definire ciò che è deviante è già un atto politico.

Oggi più che mai, comprendere la criminalità significa interrogarsi su chi crea le regole, chi le applica, e chi ne paga il prezzo. E in questo senso, la sociologia ci offre una bussola preziosa per non limitarci a giudicare, ma per capire — e, forse, cambiare.

Commento all'articolo